这个春天,曾在古装剧《国色芳华》中饰演“花鸟使”的演员李现,带着自己的“打鸟作业”上了热搜。

所谓 “打鸟”,并不是字面意义上对鸟实施伤害,而是观鸟、摄影爱好者对鸟类摄影的戏称。这个源于英文“shoot”的术语,概括了使用长焦镜头远距离捕捉鸟类灵动瞬间的专业特质。

在社交媒体上,李现分享了在北京玉渊潭公园拍摄的苍鹭、喜鹊、乌鸫、白鹡鸰、凤头鸊鷉、鸳鸯等鸟类,展示了凤头䴙䴘求偶和交配、普通鸬鹚捕鱼的画面。观鸟“圈内人”武汉市观鸟协会会长颜军表示,李现作品中鸟类的状态自然放松,“说明他和鸟类的交流非常友善”。

明星效应带来了广泛关注。一时间,全国各地都在@李现来自家自然保护区观鸟:广西弄岗国家级自然保护区晒出240余种鸟类图谱,云南大理推出“苍洱观鸟路线”……仅就李现观鸟的所在地北京来说,截至去年,已建成5类79处自然保护地;去年全国越冬水鸟同步监测数量创历史新高,505万只候鸟用翅膀丈量着生态修复的成绩。

李现拍摄的鸟类照片/图源:@李现ing

能够有种类丰富的自由飞鸟可看可拍,热搜与数据背后,生态保护者们的努力功不可没。

近期,生态摄影师、自然科普作家、《逛动物园是件正经事》作者花蚀的新书《我不能在鸟兽身旁只是悲伤》,将聚光灯对准这些“幕后”的生态保护参与者,用16个关于热爱生命、保护生灵、守护自然的故事,全景式呈现了他们的工作与生活,寻找人、动物、自然共脉而生的和谐图景。

近日,南风窗专访了花蚀,与他聊了聊生态保护工作的甜与苦,和生而为人,我们该以怎样的心态与行动“在鸟兽身旁”。

科学指导激情

2020年,花蚀完成了他的第一本书《逛动物园是件正经事》后,便从有围栏的动物园出发,走向更广袤的荒野,探索自然保护区与国内一线野生动物保护工作者的故事。

从西藏墨脱、新疆阿尔金山、云南西双版纳、东北雪原、岭南林峰,再到北京和上海,花蚀与身处中国生态热点区域一线的保护者们一起喝过酒、进过山,见证了他们的辛苦、趣味与智慧。

和因为爱好去观鸟、拍摄的李现一样,大多数生态保护者入行的原因也都源于热爱。

武汉市观鸟协会会长颜军早在2005年便开始观鸟,在拥有了自己的第一颗长焦镜头之后,他拍摄了一只黑白相间的鸟。在取景器里,颜军看到小鸟迈着细碎的步子向自己跑过来,又突然停住,尾巴一翘一翘的,眼睛盯着他看—这个瞬间,颜军觉得心中有什么被打动了。这份悸动推动着他不断学习观察自然的方式、成为观鸟会会长推动协会改制,与更多观鸟爱好者一道,用日常监测的方式记录着武汉市鸟类的时空足迹。

图源:unsplash

爱也持续出现在那些感到心疼的时刻。北京猛禽救助中心康复师张率决心从事鸟类救护工作,源于儿时没能救下一只被狩猎者打死的天鹅的遗憾。后来她相继救助了东方白鹳、游隼、赤腹鹰等猛禽,让它们重回野外、重归蓝天,代替那只逝去的天鹅翱翔。

热爱可抵岁月长,但热爱终究是人自己的事。如何将“热忱”转化为真正有利于动物的“保护”,需要的是科学论证与数据支持。“要用科学来指导我们的激情。”花蚀说。

拿一度令人头疼的上海貉泛滥来说,这些圆头圆脑的“城市原住民”憨态可掬,契合了城市居民对自然的某种浪漫想象,一度被当成“萌宠”:有人在绿化带设置“貉食堂”,每日定时投放猫粮,将投喂过程拍摄下来并分享到社交平台;有人将厨余垃圾随意丢弃在露天垃圾桶,为貉提供了稳定的食物来源。

这种看似充满爱心的举动,实则打破了野生动物的生存规律—人工投喂的食物改变了貉的食性,更让貉形成“人类=食物”的条件反射,主动靠近居民区筑巢繁殖。在上海松江的御上海小区,因为居民持续投喂,貉密度从1.08/只公顷飙升至5.8只/公顷。它们啃食观赏植物、在居民庭院挖洞,甚至叼走阳台上的宠物粮食,人貉冲突频发。

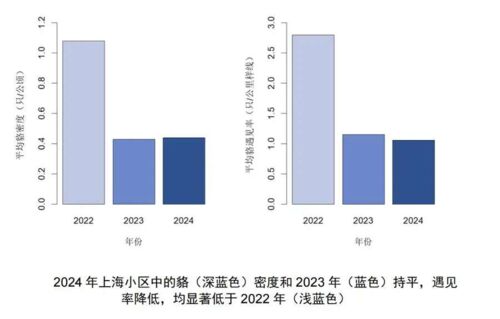

2022-2024年上海小区的貉密度对比图/图源:上海市林业总站、复旦大学保护生物学研究组、山水自然保护中心

复旦大学生命科学学院研究员王放,带领团队通过GPS了解貉的行踪,推行全国首个城市野生动物“貉口普查”,在2022—2024年量化了人貉互动的影响:猫粮投喂和垃圾外溢可使貉遇见率提高近3倍。

基于科学论证与数据支持,王放团队提出“四不原则”—不投喂、不接触、不伤害、不害怕,并将其写入《上海市野生动物保护条例》。遵循科学的指引,通过严管投喂、设置高处猫粮投放点、加固垃圾桶等措施,在松江御上海小区,貉密度从1.08 只/公顷降至0.44只/公顷。

科学成为妥善表达爱意、及时化解冲突的钥匙。“我一直特别推崇庄子说的‘相濡以沫,不如相忘于江湖’。”花蚀说,上海与貉共生的经验最大的启示,就是不能投喂、管好垃圾。“我们与动物共享同一片天地,有各自的生态位、自己的栖息角落,互相不干涉,是最好的。”

“保护自然,又能赚到钱?”

在花蚀出发前往“荒野”后不久,新冠疫情来袭,全球经济形势也开始下行。“花钱又不赚钱”的生态保护,一度成了经济下行时代舆论的“眼中钉”。

花蚀发现,国际舆论对生态保护,尤其是中国生态保护,普遍存在着两种误解:一种是“中国人只会破坏,没有保护”—在美国生态保护网站上,有文章以极为肯定的口吻表示,疫情后菲律宾旅游业恢复、中国游客过去旅游,“菲律宾的穿山甲要遭殃了”;另一种则是近乎司空见惯的傲慢—人都过不好,为什么要保护动物?

的确,保护是需要付出成本的。对城里人来说,自然是远距离产生的美丽,是故事、传说中的浪漫和离奇,但对真正需要面对自然、在生态保护一线生活的人来说,他们承担着自然不那么美丽的一面—比如地方偏僻无法发展经济,猛兽袭击导致家畜伤亡……“如果让他们选择,可能他们宁愿不要这个‘好的自然’,不要承担这些成本,只想要生活得好一点。”

找到一种兼顾人民发展和生态保护的窄路势在必行。花蚀在书中记录的这些生态保护实践者,会使用自己擅长的工具来梳理人类和自然的关系:承担了保护成本的普通人,一定要得到补偿,但在经济下行的环境中,转移支付能力在变弱,捐款性支持变少,保护区能够自己“造血”,变得格外重要。

花蚀最喜欢云南做鸟塘的案例。所谓鸟塘,是在云南西部的高黎贡山、盈江犀鸟谷等地,村民通过建设隐蔽观鸟棚,为全球观鸟爱好者提供近距离观察、拍摄珍稀鸟类的机会。这种模式不仅保护了稀有鸟类物种,还通过门票分成、民宿经营等方式,让村民直接从生态保护中获益。

村民组建高黎贡山生态保护志愿巡逻队/图源:怒江融媒

根据云南省自然资源厅的数据,保山市隆阳区百花岭村通过科学管理23个鸟塘,年接待游客超5万人次,带动餐饮、住宿等收入近800万元,每户年均增收15万元;德宏州盈江县石梯村引导村民从“砍树人”变为“护鸟人”,将鸟塘与生态旅游结合,森林覆盖率提升到了90%,红腿小隼、花头鹦鹉等濒危物种重现,观鸟爱好者慕名而至,村民人均收入也从不足两千元跃升至八千元。

“我甚至觉得,这种通过经济来把保护和赚钱绑定在一起的方式会比法律、习俗、观念更能保护自然,它是一种更牢固的手段。”花蚀讲起,在石梯村的鸟塘曾发生过一件让人啼笑皆非的事:有一年,两位“游客”到石梯村6号鸟塘观鸟,趁着塘主去拿饭的工夫,两人开始张网捕鸟。塘主回来发现有人抓鸟,立刻报警抓了盗鸟者—鸟得以不受伤害地继续自由生活。

“当活着的鸟能让社区赚到钱时,大家就不会让它死。保护自然,又能赚到钱,不是更好吗?”

悲伤以外

也是在今年春天,中学生林漪参加了家乡动物园组织的一次生态保护实践活动。在这场以保护鸟类为主题的活动里,林漪第一次知道了“鸟撞”。

所谓“鸟撞”,是城市建筑中的玻璃幕墙及灯光环境给鸟类带来的“飞翔陷阱”。白天,鸟类无法识别透明的玻璃幕墙,将玻璃内的景物与反射的天空、绿地视为可以飞翔的“安全通道”,撞上玻璃引发鸟撞;夜晚,城市绚烂的灯光又对鸟类形成错误的吸引,让它们无法正确辨认方向;在灯光中迷失的鸟类,常常会撞上建筑,或始终无法落脚,力竭而亡。

每年,全球有约10亿只鸟因此死亡,这是仅次于栖息地破坏的第二大人为鸟类杀手—而中国的玻璃幕墙面积,占到了全球80%以上。

科普影片里,被玻璃幕墙夺走生命的鸟类尸体触目惊心。林漪想到从前走在路上,看到城市中那些闪光的、明亮的建筑时心中产生的自豪,竟有一些羞愧。

被玻璃幕墙夺走生命的鸟类

活动的最后一个环节,是学生们分散到动物园各处对游人进行采访、科普。整个下午,林漪尽自己所能地在动物园内奔走,向一脸茫然的游客介绍什么是“鸟撞”,如果发现自家建筑或公司大楼有鸟撞现象,要做哪些措施提醒小鸟—她感受到一种迫切,“好像我多跟一个人说了,在看不见的地方就会有小鸟因此不会死掉”。

但结束活动、走出动物园,望着车流人潮,林漪有点难过:小鸟们的惨状还在脑海中回旋,但她要去吃晚饭、写作业、上学……她不知道自己还能做些什么来保护小鸟、保护自然。

在花蚀看来,面对自然保护,普通公众不必苛求自己。在书中,他记录了很多公众可以去消费、游玩的自然保护区,如果有兴趣,不妨先到那些有趣的地方玩一遍,“感受一下真正好的自然能够带给我们什么样的快乐,先去享受自然,之后再来谈保护不保护、喜不喜欢”。

如果读了书、感受了自然,或是像林漪一样主动参与过自然保护相关的科普活动后,依然还想做点什么,那就可以通过书中提到的保护机构—比如猫盟,从互联网在线志愿者做起。比如,从红外相机数据整理这类线上的“案头工作”开始,不断“打怪升级”,直到真正以志愿者的身份走入自然、成为自然的守护者。

在《逛动物园是件正经事》的结尾,花蚀相信,关于动物园的“更好的明天”肯定会到来。而面对更广袤的荒野、更未知的鸟兽和更复杂的人与自然的关系,花蚀依然相信,中国生态保护的未来一定会越来越好。

《逛动物园是件正经事》

花蚀讲起,国际爱护动物基金会云南亚洲象项目负责人曹大藩有一次到西双版纳勐海县的一所中学宣讲。野外工作、保护大象的故事十分精彩,深深吸引了听宣讲的中学生。课程结束后,他们拿着保护大象的宣传册围上来找曹大藩签名—这位自然保护工作者获得了预料之外的、偶像明星般的“待遇”。

曹大藩想起自己上小学时看过的一个展览:一条公路的竣工成果展示里,赫然出现好几张野兽的皮,来自施工时打死的猛兽。在那个时代,“渺小”的人类打死“庞大”的猛兽是值得歌颂的勇敢,人与自然的“你死我活”是毋庸置疑的缠斗。

而今,时代不同了。那些参与科普活动后心有戚戚然的“林漪们”,那些将自然保护工作者视作偶像的学生们,那些迫切想为自然做些什么的普通人……他们与这些保护工作者一起,共同构成我们不再“只是悲伤地坐在鸟兽身旁”的底气。