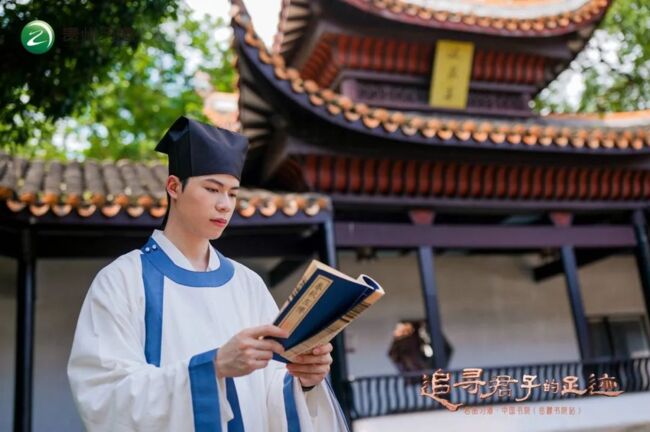

“惟楚有才,于斯为盛。”2024年6月13日,君品习酒“追寻君子的足迹”,来到湖湘学派的大本营,长沙岳麓书院。

美酒与书院,相遇,交流,惺惺惜惺惺。

它们在精神上一致:复兴时代,对一种雍容品格的呼唤与召回。

这就是君子人格。

大学

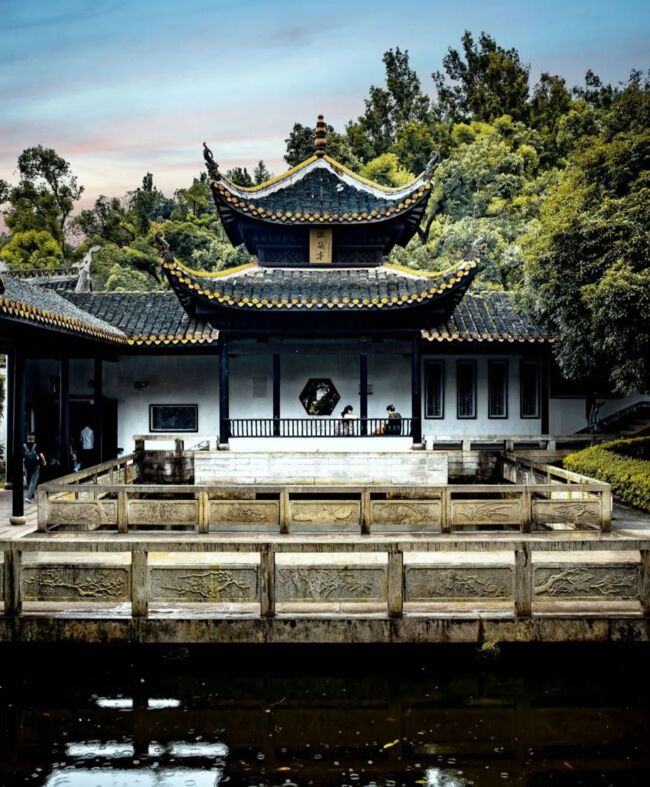

书院,可以理解为古代中国的大学。发端于唐五代,盛于宋,绵延千年。岳麓书院,直到今天仍在教学。

因此人们说起岳麓书院,皆谓“千年弦歌不绝”。

弦歌,有时是抚琴唱歌,但多数情况下是指礼乐教化,主要形式就是上课。比如,庄子讲到,“孔子游于匡,宋人围之数匝,而弦歌不辍”,性命交关,神色自若,继续上课。

今天人们一般认为,世界上最早的大学是巴黎大学,前身为索邦学院,此处的“大学”是指现代大学。若以年龄论,岳麓书院比索邦学院还要年长277年。并且,中国传统的“大学”,并不仅仅是地点意义上的。

今天的大学,是研究高深学问的物理空间。而中国传统的“大学”一词,说的就是高深学问本身。

今天大学的高深学问,是专业知识、技能。而传统中国的高深学问,是专业知识、技能与理想人格的完美融合。

今天的大学,目的在于培养人才;传统中国的“大学”,目的是培养君子。

曾子所著《大学》一书说得很清楚:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”他说,研究高深学问的至高价值,是彰显光明德性,刷新民众观念,追求完美境界。

言下之意,真正的大学问,追求确立个人内心秩序,也追求确立世间社会秩序,要自我完善,也要完善他人,它强调的是一种公共责任和社会理想,北宋张载总结了一下,叫做“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。

内圣外王,浑然一体,互为前提。

书院里的君子

书院是培养君子的地方。

君子不一定都能为天下立不世之功,但必须为此做好知识技能的准备,以及道德修养的准备。

传统书院,一般不教学生谋职出仕,甚至不鼓励学生谋职出仕,但要做好准备,随时去担当责任。

因为道意味着责任,而不是功利主义工具。岳麓书院前任山长,张栻的老师胡宏,激烈批评当时知识分子的学风和精神状态:“干禄仕以盈庭,鬻词章而塞路,斯文扫地,邪说滔天。”

究其原因,宋朝崇文抑武,大兴科举,不断扩大取士范围。利禄诱惑之下,读书人群体中投机主义盛行,纯为稻粱谋者滚滚当道,局面为君子所不齿。

宋真宗有一首著名的劝学诗,大家非常熟悉:富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。

意思十分直白,就是男儿好好读书,当公务员,升官发财,就会有房有车,前呼后拥,锦衣玉食,家有美妻。

皇帝为了高效率培养人才为国家服务,这么想问题可以理解,但对于真正的读书人而言,就太过俗不可耐,甚至与先贤往圣的根本要求背道而驰了。

胡宏的态度,其实就是宣明儒家之学首先是一种人文理性,学者出仕应该先有正确的价值观,具备儒家道义精神。“士志于道”,以道修身,才能以道治世。如果志向歪了,根基又不牢,只为功利而读书,忽视德业,单谋举业,那就“为祸非细”了。

长此以往,道统理想就要消解,文明精神就要失传,往圣绝学就会庸俗化,这就叫“斯文扫地”。

所以书院不反对去参与科举、去当官为国家工作,而是反对其意不诚、其心不正、其身未修,就要去占据重要的位置。

君子可能改变不了现实,但是可以改变自己。于是,书院崛起,“奉一人为师,聚徒数百,其师既殁,众弟子群居不散,讨论绪余”,很有孔子生前身后的遗风。他们利用民间办学的相对独立性,在“私立大学”里讲学明道,既是为了增进学问,更是为了表明态度,重申圣人的道德理想、天下责任。

知识分子是怎么被一步一步庸俗化的——君子自然会发出这样的疑问,那么他们就会重新梳理思想发展历史。

于是这些人在一个被日本史学家内藤湖南称为“近世”的宋代,主张回到儒家的真正出发点上来。从学术意义上说,恰恰是他们这种探索与实践,塑造了“近世”,因为这是一种托古改制,一种文化复兴向往,一种思想革新的担当。

他们不像魏晋时期的避世之士,愤懑世事,独善其身。他们的志向始终是入世的,是去为学问、道德作榜样。如选举山长,标准就是“经明行修,堪为多士模范”。同时,最终目的还是天下治理,事实上,书院也一代一代地为国家输送了许多经邦济世之材。

书院,就是君子在培养君子。因此,习酒把“追寻君子的足迹”的目标指向书院,可谓十分精准。

君子的“养成”

书院创立的讲学形式、教育制度,承袭了先秦诸子百家聚徒讲学、自由论辩的传统,又受到了先秦之后汉儒精舍研经、魏晋竹林谈玄、隋唐寺院禅修的影响,最终形成一种综合状态。

从这一点讲,他们是超越前人的。

学术内容亦复如是,王国维先生说,“宋代学术,方面最多,进步亦最著”,“近世学术多发端于宋人”。

某种程度上说,这与中国酒的发展历史有诸多相似之处,像习酒这样的酱香美酒,历史悠久,但也不能说古已有之,而是吸收、融合前代的知识与价值积累,并且加以升华、超越的结果。

虽然形式与内容已经革新,但书院所追求的君子人格,依然与先秦儒家保持一致。孔子的“成人之教”,延续不辍;心学的“致良知”,也可以追根溯源到孟子心性论思想。这些理念都是通往君子与贤人,只是结合现实,论述得更加具有时代感。

书院培养君子的方法,从书院建筑的功能上表现出来。这次君品习酒与岳麓书院的相逢“会讲”,请来了一直致力于保护与修缮岳麓书院的古建筑专家柳肃先生,他分析了书院建筑的四种功能。

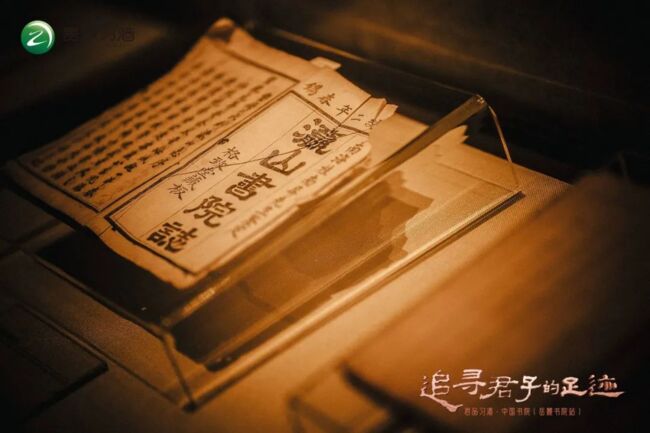

一是藏书。

古时,书籍是极为难觅之物,不似今日唾手可得。宋庠《送东阳马生序》陈述得十分生动:“家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。”

但凡有藏书之处,必定是读书人的向往之所。书院首先就是一个图书馆,因此它能吸引天下读书人,如孟子所言,“得天下英才而教之”。

二是讲学。

书院形成了“会讲”这种学术交流机制,后面又发展出“讲会”这种学术组织,相比前人,更加制度化、规范化。百家争鸣、精舍研经、竹林谈玄,都被冶于一炉,形成新的传统,更利于读书人的学问精进。

三是祭祀。

柳肃先生认为,祭祀圣贤就是一种道德理想的教育。祭祀很频繁,“每月朔望皆祭”,祭祀儒家圣贤,也祭祀书院的历代宗师,其实这正是孔子所言“礼”的真意,在“俎豆之事”中感受敬畏,不断内化君子品性。

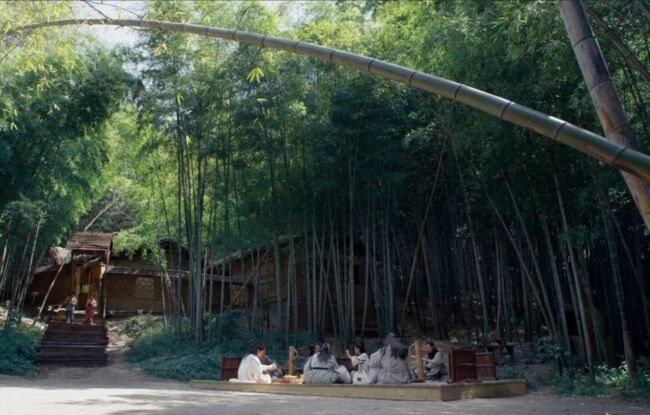

四是游憩。

前述精舍研经、竹林谈玄、寺院禅修,都有一个优美的自然背景,中国传统读书人是把自己放置在自然山水中去研究义理学问的。入世与出世结合在一起,中国传统知识分子形成了一种进退从容的人生态度,用则庙堂运筹,舍则寄情山水,不会因为患得患失而陷入心灵困境。衡山有个邺侯书院,邺侯是唐代“山人”李泌,他的一生最大的特点,就是反复出入庙堂与山水之间,从不为得失所困。

这其实也是给精神自由营造一个孕育空间。精神上不自由之人,很难称为君子。君子是人格健全的,不以物喜不以己悲的。

柳肃先生说到,在山中书院、美丽园林中游冶,也是一种审美教育,诚哉斯言。君不见古代儒家知识分子,功业千秋之人,一旦写诗作画,落笔常常自然清新、空旷高远。

酒亦如斯。古人诗酒难分,但凡说酒,都植入一片具有独特中国审美的意境之中,从无孤立之酒,比如“花间一壶酒,独酌无相亲”。美酒的酿造环境,往往也是山川形胜,比如习酒所处的赤水河谷,就是清流激湍、茂林修竹之地。正如习酒集团副董事长汪地强先生所说:“远在千里之外的习酒,于高山河谷间匠心酿造每一杯饱含君子精神的美酒。”

西方哲学家雅斯贝尔斯说,“大学是一个由学者与学生组成的、致力于真理之事业的共同体。它是一个管理自身事务的团体……就像教会一样,它的自治权——这种自治权甚至得到国家的尊重——是来自一个具有超国家、普世性特点的不朽观念:学术自由。这是大学所要求的,也是它被赋予的。”

一一对照,书院与这一详尽而富于激情的定义之间,可谓严丝合缝,书院其实就是空间意义上的大学。

只不过,书院比现代意义上的大学更加偏重康德所云的“头顶的星空与内心的道德律”,它们的核心目的是唤醒和复兴君子品格。

涵泳“成人”

宋代书院学习的方法论,也是一种审美的心法,它被一些学者称为“涵泳美学”。

自程颐程颢以降,读宋代大儒文章,都会提到涵泳。涵泳,大体上是要用心体会,静心领悟,浸润沉醉,戒骄戒躁,对学问义趣的理解自将水到渠成。

二程解释涵泳的必要性时说:“入德必自敬始,故容貌必恭也,言语必谨也。虽然,优游涵泳而养之可也,拘迫则不能入矣。”

朱熹经常让他的弟子们半天读书,半天打坐。张栻则认为,“圣贤之道由是可以学而至,味而求之,存而体之,涵泳敦笃,斯须勿舍,以终其身而后已”。

学问道德,在安静中发展,这确实一种动静结合的迷人形态,尽管未必适合今日之求学。

这种安静的“涵泳”,受到隋唐佛学的寺院禅修影响,但追根溯源,主要还是来自源头上的儒家教导。这就是曾子在《大学》中所说的:“知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。”

体会,内化,通达,在专业知识层面上深解义趣,更在道德修养层面上拨云见日。两方面提升,便是即近君子之路。

作为一个了解和喜爱习酒的人,私以为酱香习酒的生成过程,与此极为相似。

蒸馏出来的原酒,盘勾后得优质基酒,封坛入库,在岁月中安静涵泳。外面无声无息,里面融合发展,开坛之时,更加甘美醇和,文质彬彬。其中上乘者,略作点化,立现迷人光彩,名之曰君品习酒。

《说文解字》云,“习,数飞也”,反反复复飞来飞去。将知识付诸实践,并且不断反复体悟,就是习。而习,正是儒家君子的“修为大法”。

习字的甲骨文字形,是一双翅膀插在日字上,意为鸟儿在日光下飞翔。

涵泳字义,这是何等光风霁月、磊落自由的气象,非君子而何!