水是什么声音?

身为贵州人,我对乌江的记忆是自幼烙下的。通往省城的高速公路开通之前,抵达遵义的汽运都要经过乌江大桥。印象中,最先闯入感官的是听觉,滚滚激浪,由大桥两岸扑过来,一条道路立刻变得生动了。

作为长江上游右岸的最大支流,乌江是流经黔地的生命之河,是贵州的“母亲河”。河流水系在省内全长889公里,覆盖流域6.68万平方公里。哪怕在不识字的幼童心里,它也代表着勃发浑厚、流动不息的力量。

乌江流域景观

水又是什么味道?

水是食之源,是自然造物的起点。饮食工艺和文化基本都离不开水,尤其是历史悠久的酒酿。“水泉必香”,活水与佳酿,血与肉之关系,地母与滋养的关系。

作为长江上游右岸最大的支流,历来是重要的生态屏障,众多珍稀特有鱼类在这里栖息和繁殖,是名副其实的山城活水。

8月20日,2024年“习酒·吾老安康”乌江流域护林员关爱行动启动仪式在贵州省毕节市黔西化屋村圆满举行。

启动仪式现场

保护自然,守住发展和生态两条底线,不仅是乌江流域,更是新时代对所有人提出的内在要求。

而在这方面,习酒始终主动担当起了作为国有企业的责任与示范作用,以君品文化为引领,坚守生态底线,积极投入到更广阔、宏大的生态环保事业里去。

敬天畏地,兼顾了对酒和人生命本原的保护与爱意。

①

守绿之源

贵州本是山区,土地贫瘠,相较于受长江黄河滋养的平原城市,先天条件其实并不优越。作为长江上游右岸最大的支流,乌江对当地民居与经济的历史作用不言而喻。

而乌江与赤水河流域一带,更是镌刻了一代代沿岸居民的生活变迁。

赤水河流域两岸险峻,多急流险滩。古时候,地形很大程度影响甚至决定着社会经济。由于山穷水恶,交通滞后,土地贫瘠,粮草生长逊于南方绝大部分地区,贵州地带的物资历来匮乏,其中影响民生之关键当属盐。《盐价说》记载:贵州食盐“仰给于蜀,蜀微,则黔不知味矣。”

直到清乾隆年间,为改变“斗米斤盐”的状况,贵州总督张广泗开始奏请川盐入黔。基于川黔物资运输困难的事实,张广泗首倡疏通赤水河发展航运。到后来到光绪年间,四川总督丁宝桢开始督办盐政,将贵州省内大部分地区化为销售区,改商销为官运官销。

为了保证川盐的引入顺利,张广泗组织治理赤水河。经过一年多的治理,打造了里程300余里的路段,极大改善了这条嵌在山里的路径运输条件。

河道打通后,众多商贾与贫苦农民涌入赤水河中下游参与运盐,一些新兴场镇在赤水河两岸出现。同年,四川巡抚黄廷贵将川盐入黔的四条水路划定为永、綦、仁、涪四大口岸。

赤水河航道

赤水河航运的兴起,促进了川黔两省人员物资来往,带动了沿岸经济社会的发展。人们逐渐落户在沿岸码头,一个个城镇由此萌发。商业流通带动了人口聚居,镇上大大小小的茶馆内,百贾交会,万商云集。

后来的赤水河,地位愈渐重要,在中国革命变迁历史的关键节点,还见证了红军“四渡赤水”的不朽神话。文化与地缘内涵的逐步壮大,让赤水河的重要性不言而喻。如今,全长524公里的赤水河流经云贵川三省11个县市,自南向北横亘巍巍群山之间,蜿蜒数百里,绵延数千年。

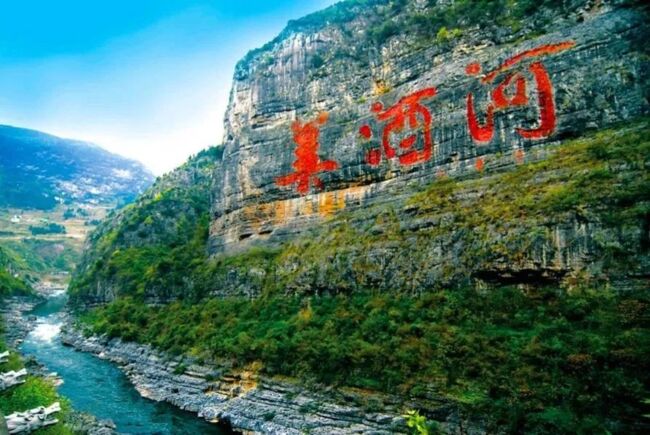

而“赤水”的“赤”字,红色之意,主要指中下游段水质,由于两岸红色丹霞地貌缘故,春夏雨水丰满,泥沙入河,河水呈现赤练之泽。而上游段水质清澈,喀斯特地貌下暗河伏流较多,也成了多家酒企取水的关键流域,赤水河也有了“美酒河”的美誉。

赤水河又被称为“美酒河”

水源受到高度重视,这是一个渐进和逐步得到完善认知的过程。以后来的酒酿来说,在制酒工艺中,水的重要性出现在制曲、洗涤与勾调等工艺里,水质、水源等要素,都发挥着重要影响。

老祖宗已经明晓,酒是关于水的艺术,也是关于土地的艺术。作为一家历史意义非凡的全国性企业,习酒从诞生伊始,就深谙生态环境不仅仅关乎酒的品质,更是生命之源、立身之本,主动承担生态环境保护主体责任,不断厚植生态底色。早在1952年成立之初,老一代习酒人就自发在厂区内开展义务植树工作。彼时,“水为万业之源”的概念就已经植入了老一辈手艺人心中。

赤水河是孕育习酒的“母亲河”,反之,习酒也始终不忘赤水河的“滋养之恩”,用赤诚之心守护着赤水河的生态。

②

君子之流

历经几百年的发展,直到上世纪五十年代,习酒开始在这片土地上诞生雏形。最初一代人砥砺前行,一边搞基建,一边抓生产,从1间作坊、2间民房、30多名工人伊始时,年产散装白酒已经能达到100吨。

到如今,习酒人已经发展成为一个全国知名的大型企业集团,形成了完整的生产与文化体系。比如整个企业由内到外提倡的“君品文化”。

作为中国传统文化的重要内核,“君子文化”可以说是整个华夏酒文化与人文精神的结晶。古代先贤大多都寄情于酒,借酒抒志。主含蓄克制的中国人文作派里,酒承载着表达家国情怀、君子节操的重要作用。

而这种精神,与国人历来崇尚的“天人合一”法则又是动态一致的。千年农耕社会,注重时令与节律变化,强调“使民以时”,即不因征发民力而耽误农时,影响耕作。这不仅契合了中国自古尊崇自然,“敬天畏天”“天人合一”的哲学理念,也诠释了人与自然和谐相处的生存智慧。

好水酿就好酒

在更广阔的天地之间,道法自然,和谐共生,这是人类在天地面前的一份姿态与信念上的敬畏及谦卑。生于山水之间的习酒,从一开始就深谙这一道理。习酒非常看重君子文化,将君子文化融入君品文化之中,并以自身实践体现了“自强不息、厚德载物”的君子精神。

2015年,习酒启动了“保护赤水河·习酒在行动”义务植树、植草活动,至今已累计植树3.1万余株,累计植树、植草绿化面积1000余亩。

要守住青山绿水,最基础的一环是护林。护林员承担着这一职能,他们用脚步丈量森林的每个角落,将生命热情抛诸大山深处。

2015年,习酒开展主题为“保护赤水河 习酒在行动”的全员义务植树活动

据统计,截至2022年8月,中国各类生态护林员已逾200万人。从年龄结构来看,护林员的平均年龄普遍偏高,46-60岁的有50.60万人,61岁以上也有5.98万人。

为了扶助护林员的工作生活,助力河流生态环境保护,习酒开展了“习酒·吾老安康”护林员关爱行动。去年,习酒向云贵川近2000 名赤水河流域护林员送去温暖,今年且将继续向鄂渝黔 3000 名乌江流域“守绿人”献上爱心。

这份尊重历史与人道的仁厚,恰恰契合了习酒历来强调的“君子”精神。

七十余年走过来,习酒倚着赤水河畔而生,淌过栉风沐雨的年华,自大山深处磨砺出铮铮品格,从传统老作坊到如今的200亿酒企,一路壮大自身的过程中,也保留了最原始的那份韧性,坚守“天行健,君子以自强不息”的心性和“地势坤,君子以厚德载物”的风骨。

赤水河

对外,君品精神是习酒的精神名片,对内,它是整个习酒的历史沿革与生命脊柱。

在过去,人未必胜天,现在,人某种程度可以扭转我们自身与天、地之间的联结关系,但对于大自然最基本的敬畏之心、对道与义的尊重,以及藉此达成的一种人与天地之间的动态平衡,从古至今是恒定的。君子贵弘道。所谓“道”,既是一种行为范式,更是一份精神信仰。道指导人的生活方式,引领人们看待和进入世界的切入点。君子立品,厚德载物,一切的基础,都是遵循自然界的天地之势。

③

走向更广阔的大山大河

人不负青山,青山定不负人。

经过习酒及习酒人多年的植树增绿护绿,目前,习酒在赤水河流域已经完成绿化面积超过100万平方米,极大程度地在遮阴、降噪、防尘、固土等方面改善了赤水河流域的生态环境质量。

2023 年8月,“习酒·吾老安康”慈善基金项目使用筹集善款中的 620.88万元,向赤水河流域内 1964 名护林员发放慰问金,同时向 36 名优秀护林员每人提供 1套专业装备,致敬山河“守绿人”。9月,“习酒·吾老安康”慈善基金项目向陕西省社会福利与养老服务协会捐赠 100万元,为老人创造幸福美好的晚年。

捐赠仪式现场

到了今年,8月20日,2024年“习酒·吾老安康”乌江流域护林员关爱行动启动仪式在贵州省毕节市黔西化屋村举行,习酒继续向那些以山为家、以林为伴,常年坚守在密林深处的“守绿人”,送去力量与温暖。

作为当地发展的中坚力量,习酒总是将反哺这片土地当作最重要的使命之一,所投入的心血,丝毫不逊于技艺与质量等方面。

这背后既是对整个天地法则的敬畏,也依循着一份可持续发展的根本发展理念。

善意与诚意在乌江南北两源交汇之地聚集,“习酒·吾老安康”基金管理委员会承担着习酒履行社会责任的关键一环,监督每一笔善款善物,严格组织实施,及时将习酒的爱心和温暖传递到护林员手中。

乌江景观

“绿”仍然是乌江与赤水河流域的重要自然法则。逐“绿”前行,向绿而“兴”,是共同筑牢可持续发展、生态安全的坚实屏障,建设贯彻新发展理念示范区的中坚力量。

企业要长足传承与发展,自身价值与社会价值是密不可分的。生态与公益的后劲,必然体现在质量和人文精神的滋养方面,体现在恒定且坚守的企业价值文化上。

幸而,在个体愈发依赖大环境的今天,习酒更加明晰生态保护的重要性,落实生态保护的“最后一公里”,也走向更广阔的大山大河。