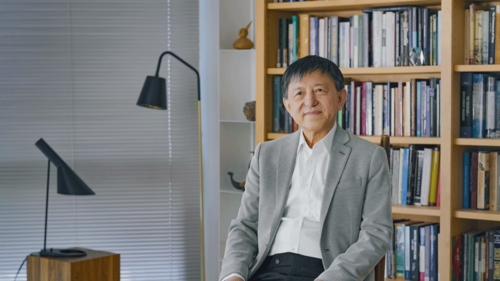

2023年2月,美国芝加哥,赵鼎新在书房内

赵鼎新教授是那种能量场很强的人。

2021年夏,在杭州,他工作的浙大外,我们相约见面。当时他骑一辆海狮牌老式自行车,风风火火赶来,人很精神。

记得落座交谈后,我着实“吓”了一跳。

习惯了如今的人客气、温吞、不轻易得罪人的风格,见他快言快语,直来直去,活像个“愤青”,竟让人有种“culture shock”的错觉。

言谈间,他说起某位当红学者,批评不留情面;提及学界论文,直斥“垃圾进,垃圾出”。不论同行、知名学者,还是服务的机构,“骂”起来,似是一副无所顾忌的样子。

但他私下说什么,公开场合也那么说。了解多了他,并不觉刻薄而灼伤了谁,倒像是一副孩童模样,让你相信,他是天真的、真挚的、真诚的。

70岁,“功成名就”,有身份、没助理,与他自己相关的事,亲力亲为。

自从1995年在加拿大麦吉尔大学社会学博士毕业后,他一直在美国芝加哥大学社会学系任教,从事社会运动与革命、民族国家与现代化、政治社会学和历史社会学方面的研究,相关著作,受到海内外学界的认可和赞誉。

前年见到他时,他说,自己正准备回国,辞去美国教职,全职加入浙大。

去年底再联系,他正要去芝加哥,在那里待到春季,以荣休教授的身份,在交接时期帮忙上课,直到那边找到替代他的人。

此前,他已慢慢把精力放在国内。

2012年,他在浙江大学担任访问教授,后来在2014年加入初创的浙大高等人文研究院,担任院长,现在的他,身兼浙大社会学系主任的身份,引进了不少年轻的社会学者。

浙大社会学系这些年声名渐起,呈上升势头,一些新秀陆续出成果,这让他振奋。但个中艰难,也令他忧心。

尽管如此,他还是不留余力地,做事、治学、奔走。

玩学问

赵鼎新加入浙大后,近几年,社会学系的改革及培养方案的变化,被那里的学生以及准备报考的学生所关心。

在一些学生的感受里,学术活动、讲座变多了,师生之间平等的互动和交流变多了,“师门”在制度上不被鼓励,由于引进很多有海外经历的老师,学术氛围更加开放,与国外学术动态的联系感也加强了,对学生的培养,更重视阅读文献、讨论问题等基本功。

北京时间2月13日早上10点,芝加哥时间2月12日晚间8点,我与赵鼎新教授远隔重洋,通了话。

问起他来浙大后,在社会学系改革的事,他最在意的,似是引进的年轻老师与他们的研究工作。

如他介绍的土耳其人库特勒斯(Kurtulu Gemici),百人计划的引进学者,做经济社会学,他发觉经济学从19世纪、第二次工业革命以来,越来越依靠推导,而社科的主流还是归纳,他要研究价格由什么决定,就跑去曼彻斯特等第二次工业革命最中心的几个城市,实地研究。

社会学系副教授、赵鼎新的爱人孙砚菲,在研究前现代帝国与宗教的关系。她好奇的是,前现代帝国在对待国教以外的宗教的宽容程度上,有什么样的差别?为什么会有这些差别?

她对二十三个帝国进行了比较研究,发现,当一个帝国把某一个宗教当作国教之后,宗教的特性会深刻影响国家的性格,并对政权形成牵制。如果宗教是不宽容的,那么把它奉为国教的国家,也会变得难以容忍多元。进而她发现,“决定前现代帝国宗教宽容程度的最重要因素不是国家能力,而是帝国所尊奉的国教的性质以及在此基础上形成的政教关系”。

吴桐雨,2018年从俄勒冈大学社会学博士毕业,后来也来到浙大,她时下的兴趣在大型科技公司的游戏化管理,她想知道,科技化时代,员工以何种方式进行劳动?

赵鼎新很看好年轻学者们所从事的各种研究,觉得“有趣”。而他也有点担心,他们对头衔不甚感冒,也不热衷于申请奖项。“我在时,都好,我走了,怎么办?”

学问的追求源自问题和兴趣。在学术研究里,找到好问题是最关键的,也是最难的。

在一次关于“社会科学的问题意识”的线上讲座中,他讲起,自己本科时,想当生物学界的牛顿,但读下去,感到难受,“生得太晚,好问题都被别人做完了”。但后来,他又意识到并非如此,“绝大多数问题其实大家都不怎么清楚,以为清楚的问题,过几年发现不清楚”。

读博更是难上加难,每个人都面临自己的危机,不知道应该研究什么,以为找到好问题了,一看文献,别人都研究过了。

他带博士生,有的好几年也找不到好问题。但难不要紧,基本功差点也没关系。自己得喜欢,真正热爱社会学的都能做得出色。

在视频讲座,在接受我的采访中,他多次说起,自发兴趣和心灵自由非常重要。很多成绩优秀的学生,慢慢没后劲了,因为从小都是为目标活的,为了别人活的,而不是为了自己。

所以他对女儿也没什么要求,虽然直到很多年后,女儿才真正相信了这一点。

“最重要的是,你不能无聊。”

“我为什么有创造力?小学毕业,工厂八年,野大的。”

在很多场合,他坦然地感谢“文革”时期的经历,“感谢毛泽东让我到宁夏去了”,尽管那段经历对于他个人,是把原有的生活秩序彻底地颠覆了。

“我们这代人关心的都是社会问题”

在拿到麦吉尔大学社会学博士之前,赵鼎新是麦吉尔大学的昆虫生态学博士。

再往前,他的硕士在中国科学院上海昆虫研究所读昆虫生态学,本科在复旦大学也是学昆虫学。

十几年生物学生涯,一个急转弯,便告终止了。从此,他从研究“六条腿的动物”,跑去研究“两条腿的动物”。因为“情怀很大,想为中国做点事”。

后来在一次在北京大学的采访中,他被问到,为什么从自然科学转去了社会科学,当时他顿了一两秒,答:“我们这代人关心的都是社会问题,我们的生活随着大时代不断改变,不断让我们考虑人生的意义。”

时间再往前。他考大学那一年,是1977年。高考在中断了十年后,恢复的第一年。新三届首届学生,还有汪晖、邓正来、高华、罗志田—改革开放后的学术中坚,都有很强的历史意识。

高考时,赵鼎新正在宁夏银川,已待了八个年头,远离上海自己的家,一直在工厂里,做翻砂工人,考大学前,只有小学学历。

工厂的日子并不好过,据他说,有两次差点死掉,也得不到任何尊重,每天都很苦,每天都很挣扎,当时想,能活60岁就好了。

但另一面,“文革”的时候没人管,那也真是无所约束的“自由”。他“有意要跟‘流氓’一起玩,从旁边观察‘流氓’的生活、‘流氓’的规律”,他从社会下层的种种,学到大量有用的经验和知识。

恢复高考,于他是人生的重要转机。他在工厂自学了数学、化学、物理学。人聪明,应付考试,绰绰有余。

消息来了,复旦大学,当年在宁夏招二十多人。

知道是复旦,他很开心,但是紧跟着,昆虫学专业,没听说过。

问人家:“怎么不告诉我?”

“告诉你能不来吗?”知道他家在上海。

就这么读了大学。去了才知道,昆虫是六条腿的,蜘蛛不是昆虫。他的同学里,哪来的都有,大的三十多岁,小的只有十五岁,同学们管这两人叫“爸爸”和“儿子”。他是1953年生,算是中间。

他们那一代人,与社会精神脉动共振,也具有相近的知识底色。

西方社会在二战后开始的韦伯热,在八十年代后终于传导到了中国。儒家文化下的亚洲国家的经济腾飞如何解释?韦伯的解释方法,对于当时的中国人,还很有新意,韦伯的忠于自己的责任伦理,也极具感召力。

韦伯对八九十年代成长起来的中国知识分子影响很大。赵鼎新在讲座中经常提起韦伯。

在赵鼎新,他很赏识韦伯强烈的问题意识和比较视角,即使犯了很多经验层面的错误,但善于大的把握,结论很有穿透力。

他把韦伯形容为对自己是口香糖一样的人。

八十年代初次接触《新教伦理与资本主义精神》,不以为然,看《中国的宗教》,经验层面漏洞百出。但在后来的研究生涯中,他一次次意识到,韦伯会于不经意间回来,与他相遇。

他在九十年代时思考:决定一个国家经济发展的要素什么?最初的两篇社会学文章,一篇是《defensive regime and modernization》,一篇是《state power and patterns of late development》,共同的核心思想是,强大的国家能力以及对国家权力的某种限制是一个后发国家成功经济发展的关键,但是这个限制却并不需要来自“民主”。

得到这个结论后,“口香糖回来了”。

他意识到,“我内心的紧张和韦伯时代德国知识分子的紧张有很大的相似性,德国作为后发国家在欧洲,知识分子在自由主义和国家主义之间的紧张背景”,和中国的情形,多么相似。

找到方法

2006年,《社会与政治运动讲义》出版,赵鼎新“有点名气”了。这本书是他在麦吉尔大学、芝加哥大学、清华大学讲授“社会与政治运动”课程的讲稿。

这时候,他关心的问题是,社会运动为什么会发生?有什么规律?再往下走,它涉及国家-社会关系以及国家的执政基础,也即合法性来源。

这本书名为讲义,其实是一本对社会运动理论的理论渊源、谱系进行梳理的著作,自成体系,个人风格明显。

在这本书里,就可以看出他的犀利和傲气。他对亨廷顿、蒂利、布尔迪厄等,当代世界上极为重要的社会学家、政治学家及其理论作了批评。

这本如今在豆瓣评分9.5的著作,虽然受到好评,但他不满足,“觉得没意思,没挑战了”。

在社会学领域,他看到了一片广阔天地,接触了许多知名学者,“折服了”,但又“伤心了”,感到中国学者在思想上缺乏突破,主要是在附和西方理论。即使是民国大家,虽然有基本功和学术素养,但没有提出好的问题,在思想上也没有突破。

自然科学出身的他,转来看社会科学,觉得“太不美了”。

自然科学的理论能够用简单的公式解释复杂的现象,如F = ma和E = mc²,理论简洁,因而美丽。就像霍金的传记电影名那样,《万物理论》( The Theory of Everything ),有没有一个理论,可以尽可能解释多的现象?

然而,在社会科学领域,自变量多,因变量很少,解释复杂的现象也很困难。所以要评价一种社会科学理论的好坏,需要看其是否能容纳多种差异性的经验,这也是社会科学的难点所在。

“一个好的理论应该用尽可能少的解释性工具来解释尽可能多的现象。”

从自然科学转来社会学之后,他被人家问:六条腿的动物,和两条腿的动物,究竟有什么区别?

一开始他以为这是玩笑之语,再想想,其实不好回答。思索良久,才有了答案。

人=黑猩猩+意识形态。

黑猩猩是地域性动物+政治性动物+经济性动物,人也是,有自己的领地(土),会保卫它;会利用各种方式在自己的群体中取得优势地位;会利用工具、进行交换。

但有一点,人和黑猩猩不同。黑猩猩没有能力论证自己的生命意义和行为的正确性。所以意识形态也是人的本性,会和政治、经济、军事等其他力量在不同时空下产生复杂的交互作用,从而形塑各个社会、各个文明的不同形态。

这一点,很像韦伯,也像英国社会学家迈克尔·曼。前者重视意识形态的自变量性质,后者定义社会权力的四种来源和赵鼎新如出一辙,同样是经济、意识形态、军事和政治。迈克尔曼正是通过这四种来源之间的相互关系,对从新石器时代到地中海的古典时代中世纪欧洲乃至工业革命的历史进行分析。

这也是赵鼎新的分析宏观社会变迁的方法。

在《什么是社会学》中,他写道:当代世界最为核心的,对社会变化更会产生不可逆影响的同构动力仍然来自竞争,而不是规范和观念;由规范和观念的力量造就的那些世界性的同构现象具有很大的可变行和可逆性。在用来解释中国历史的新书《儒法国家》里,它把这个社会规律表述为“竞争与竞争结果制度化的辩证互动是历史变迁的根本动力”。

政治、经济、军事、意识形态,在这四种力量下,人类社会并非线性发展,而是在经济竞争和军事竞争下,积累性发展。这两种竞争越居主导,历史越有发展性,速度越快。而围绕政治与意识形态权力展开的竞争,会推动经济竞争和军事竞争,给社会发展带来非企及后果,使历史发展呈现不确定性。

生活在19世纪的西欧社会的人,最能感受历史的“发展性”和“前进性”,线性史观也很流行。

但到了21世纪,少有人还能这么乐观了。

解释中国

每个人都要找到属于他自己的问题。这个问题,来自其生命经验。对于赵鼎新,他的问题,他的野心,他的方法,在学术生命中合流了。

“我相信,中国人也能做大理论的,要完成它得找一个支点,做很大的课题,对中国几千年历史做大的理论解释,并且能比较、解释其他文明。”

2022年出版的《儒法国家》,是他自称写了14年的著作。这本书,旨在对中国历史形态作出解释。那里面前后提了几百个问题,归结为这几个大问题:为什么中国那么早就实现统一了,并发展出官僚制帝国?为什么中国的统一能断断续续延续下去,其他文明却不行?为什么统一的文明能造就高度强大的国家,和高度商业化的社会,这个高度商业化的社会却没能产生资本主义?

透过他的理论视野,第二个千年期间的欧洲和早期中国,都陷于列国竞争之中,但竞争的形态不同,因而也在此后形成了不同的社会结构和发展道路。

前者,是发展出代议制政府和工业资本主义,后者,成长为官僚帝制,并极有韧性地稳定了两千多年。

在欧洲,第二个千禧年竞争是经济竞争和军事竞争双向平行。经济竞争导致独立城市的产生,导致中产阶级力量的增强,中产阶级的世界观开始变成主流世界观,出现个人主义、自由主义、新教;军事竞争则导致国家力量增强,绝对国家产生,国家竞争加剧。在这两条主线、两股力量的交织下,欧洲社会快速地积累性发展,同时,政治和非政治精英相互制约,现代民主由此诞生。

在这个意义上来说,西方社会所走过的现代化道路,不是一条全世界各个文明都必然要走的路。它是西欧社会自己的时空特点形成的。

但在赵鼎新看来,人有把自己赢论证为自己对的倾向。因为某种经验、某种道路在某一段时空取得了优势,就认为它代表了世界发展的正确方向,这造成很多灾难。

中国的经验完全不同。

东周时期的中国,和欧洲第二个千禧年不同,它的竞争由战争主导,社会的发展主要是由于军事竞争而非经济竞争所驱动,这使得国家权力不断增强,并在西汉终于稳固为赵鼎新所说的“儒法国家”。

它是一种“将政治力量和意识形态力量融为一体,军事力量受到严格控制、经济力量被边缘化的统治体系”。所有其他的权力,经济权力、军事权力,臣服或被辖制于政治权力。

所以,尽管北宋以来,中国社会的商业活动颇为积极,商人这样的经济精英却始终不如政治精英和士绅,更没有能力把经济能力转化为组织化的政治能量,工业资本主义也就没能在中国发展起来。

在他看来,这一理论方法,可以用来解释很多现象,也可以来反驳很多流行观点。

政治和意识形态的早早结盟,使中国传统社会的国家权力一直极为强大,也使其他宗教都民间化,不能渗透进政治领域,也没有对政权产生实质性威胁。

而韦伯所说的官僚制是现代特征,现代化是工具理性变为主流,在赵鼎新看来,是走向了误区。

因为“官僚制作为集体主义工具理性的产物,同样可以为一个很不现代化的、很传统的目标服务的,现代化其实是把个人主义工具理性价值化了”。

社会不是系统

这两年,回国让他想明白了很多事。

他把社会学称为是一门从结构/机制视角出发对社会现象进行解释的学问。在《什么是社会学中》,他对此做了较为完整的阐释。

从这个意义上来说,赵鼎新作为社会学家要做的,是观察和研究具有普遍性的因果关系和社会规律。

但他发现,在中国社会,特殊的因果机制而非普遍的因果机制发挥了很多作用。

“当前主要的问题是末梢重,不是内卷。”末梢重,意为特殊性因果机制多。

如他在国内考驾照,发现很多考题很难、很怪。驾照考试很严格,照理,司机开车应该都很讲规矩,但他发现,事实恰好相反。

一次开车途中,他看见主干道上停着一辆车,感到太危险,出于好意,他停下来前去询问司机,提醒说这个地方不能停车,司机回说“没摄像头”。

他知道了,原来,没装摄像头的地方,就可以不守规矩。

慢慢地,他发现这种情形在社会上很普遍,规定越来越仔细,越来越特殊,越来越繁琐,但它们实际上是非常特殊的末梢机制、末梢因果关系,不适应普遍情况。

当我们夸某个人情商高,其实意味着这个人把握各种特殊性的机制或者末梢的因果关系能力特别强。

就像轻松通过严苛的驾考,但这和遵守普通性交规是两回事。

而一个社会特殊因果关系太多的后果是,这一社会的经验难以与外界对话和沟通,个体也会产生一种高度内在内部性的自信,加剧沟通的难度。

在他看来,中国的末梢机制之所以重,和官员、学者习惯性的思维模式高度有关,即认为社会是个复杂系统,可以对社会,也就是系统进行自上而下的设计、优化、调整。

但他作为一个社会学家深刻认识到,任何长时期的发展往往都是各种非企及的后果,而不是设计所致。

因为社会并不是一个这样的系统,所以需要多种声音的折冲。哪怕被折冲掉的,是自己的声音。

在我们的采访中,他于此已做了清晰的表达:“我的某些思想,即使是正确的,但在一定情况下被边缘,这不见得是坏事。这是我大概1992年读社会学时期慢慢开始理解的,理解了这点之后,我的谦卑感、反思能力有了很大的增长。”

这一想法事实上在他思想成熟后便一以贯之。在《民主的限制》一书中,他写下:我关心中国的前途,但我没有任何乌托邦情怀。我与广大劳动者的权益和所思所想有着呼吸与共的理解和同情,而与形形色色的精英优越感格格不入;但我不是一个民粹主义者,因为我对广大劳动阶层的弱点和可悲之处也有着深切的了解。

他对这片土地有深深相连的情感,但不再有“鲁迅情怀”。

或许因为他曾太多次在骤然变动的历史走向中拉扯,太多次见过历史的惊涛骇浪在身边翻滚而过。

他们家曾是中产,在上海有房,外公36岁骤然过世,家里沦为平民。他小时候跟着爷爷看文言文,也看着爷爷整天蘸火柴盒子,做好多盒子换几毛钱,以此为生。

“文革”伊始,他被报纸上的文章“吓坏了”“很长时间不再读书”,他的价值观曾被全部颠覆,看到熟悉的好人变坏人,认定的坏人却变好人。

他骨子里不愿“守规矩”,但也有股犟气儿。

在我们的第一次采访中,或许是想为初次见面的我解释自己的洒脱不羁和口出“狂”言,他说:“别看我好像狂,我是都想通了。”

这话初听到时,不以为意,但随着时间流逝,我却越来越印象深刻。

都想通了的他,讲起话来没有任何害怕,只有真性情;都想通了的他,也会说出“不要太自以为是,不要以知识分子的价值观凌驾于其他价值观之上”。这“都想通了”背后,是都经历过了。

最后问他,“做学问难,还是做事难?”

他顿了顿,轻叹口气,“都很难。”

他现在最关心的,是引进来那么多年轻学者,得为他们创造一个更好的环境。系里的经费支持在减少,他的赞助需再增加,怎么搞到更多的钱?如果不完全按照国内的考评体系来,以后怎么走?

“我想以小搏大,搏一搏。”