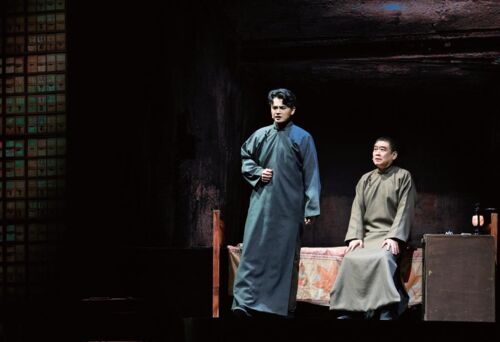

话剧《陈复》剧照

在广州,每逢初春时节,陈复的名字总会被人提起。

历史记录了他的身姿,却没能完全镌刻下他的面容。在漫长的岁月流变中,一些史实由于记载缺失而难以完全复原。不过,在这位英雄牺牲的90余年后,岭南一年一度盛放的英雄木棉花,仍在为他点亮一个个殷红的春天。

生于广州,卒于广州,作为曾任中共广州市委宣传部部长的革命烈士,陈复短短25年的一生,值得用壮烈和英勇来形容,也可以用激情和纯真来度量。在那个血色汹涌的时代,生命短暂如夏花的青年志士不少,而陈复这个土生土长的岭南青年,仍在促使今天的青年思索:何为理想、何为复兴?

作为近代民族革命策源地,广东本就盛产革命志士—从晚清救亡图存的变法领袖梁启超,到三民主义的倡导者、复兴中华的革命理想家孙中山。用今日流行的话语,“我命由我不由天”是岭南人骨子里自带的性情。

历史长河滚滚,置身潮流中的人,激流勇进或遍身泥淖,才是历史真正的主体。当我们凝视一个过去的人,不仅应聚焦他所处的外部环境,更应考量他的内心转向与人格发展。

陈复是一个充满悲剧性的革命人物,同时也是一个对后人产生着无穷感染力的人物。他头顶的红,不仅是共产党理想绚烂的红,更是岭南之春稠郁明媚的木棉花的红。生于动荡时代,在父辈的影响和新革命理想的双重浇灌下,他显出一份超越时代与生死的生命韧度。

在以陈复生平为题材的话剧《陈复》中,这股饱含生命力的红色被舞台具象化。剧情通过父子两代人殊途同归的革命理想,串起那个年代忧国忧民的志士风骨。

一个好故事,就如一朵壮硕殷红的木棉花,不仅色味俱全,且形神兼具,真正融入一个城市,渗进人内心深处。

一个“官二代”的叛逆

1905年,香港,陈少白与随行的一众革命青年专程前来会见孙中山,加入中国同盟会。这一行人里,包括一个名叫陈树人的广东人。

陈树人出生于广州番禺,自小习画,师从岭南著名画家居廉。徐悲鸿评价陈树人的画作“春光骀荡,直抒胸臆”,后者擅长从自然中汲取灵感,画山水、花鸟,善以小见大。

即便将大半生心血投入革命,陈树人也并未放弃绘画事业,1947年以后重新专注于画画,被后人列为“岭南三杰”之一。

时势造人。1905年8月20日,全国性革命组织同盟会在东京成立,孙中山为总理。同年秋天,陈树人经陈少白、黄世仲等人引荐拜谒孙中山,并加入了同盟会。

1907年夏天,陈树人抱着“复兴文艺望,堪并国家祈”的理想东渡日本。同年,妻子居若文生下一子,陈树人为其取名陈复,又名志复,意为“以复兴中华为己任”。

一个“复”字,精准寄托了父子两代人身负的使命与信念,即推动中华民族意志与自强的复兴。这一宏旨,贯穿着父子二人存在25年交集的人生。

而陈树人不能忽视一代人有一代人的环境,也在环境中塑造着自己的眼观与心听。他与儿子同心向国,可对于家国理想的定义与重构、通往理想的道路选择,并不完全一样。

陈复8岁那年,因父母东渡而到横滨就读小学。在日本期间,父亲陈树人在东京跟随孙中山从事革命活动,尚是孩童的陈复,则早早学会独立,打理自己的生活。

1920年,陈复从日本回国,回到家乡广州,就读于广州南武中学。南武中学位于今珠江南岸,成立于1905年,校训是清末烈士留下的八个字:坚忍、奉公、力学、爱国。

1921年,14岁的陈复离开家乡,到上海复旦中学就读。作为新文化运动重要大本营和工人阶级发祥地,上海的血管里天然流淌着革命与进步的血液。

陈复入读的复旦中学,也历来被视为民主革命青年力量的重要输送地,曾在五四运动爆发后大力声援北京学生,并联合全市各大中学成立了上海学生联合会。

上海的工人运动氛围深深感染着陈复。1923年,为了深入群众,他“脱下学生装”,换上了黄包车工人的衣服,一面拉黄包车,一面在群众中散发传单,继续宣传革命。

他深知,越贴近工人,越能进入人们内心和灵魂深处。

1925年,广东革命政府接受苏联的倡议,将廖承志、蒋经国、陈复等人选送到苏联莫斯科孙逸仙大学留学。在莫斯科,陈复见到了孙中山的太太宋庆龄,先辈们在重重困难中仍然坚守革命理想的炽热的心,深深感染了陈复等一众青年。

而青年陈复自己的道路,从这里才刚刚开始。

隐藏与呼喊

1927年4月,蒋介石发动“四一二”反革命政变后,陈复转入地下,在广东农村继续秘密进行革命宣传与联络工作。

1930年初,毛泽东发表《星星之火,可以燎原》,首次提出了中国革命道路的开创性理论—“以农村包围城市,最后夺取全国胜利”。

这年开春后,经历一系列纠偏和再探索后的共产党人逐步开拓革命的维度。左翼作家联盟在上海成立,戏剧家联盟等也陆续成立。

同年春天,陈复北上到天津,任中共顺直省委宣传部部长,“为了工农劳苦大众的翻身解放”。这个时候,他化名陈志文。

当时,北方被白色恐怖笼罩,顺直省委也多次遭到破坏。即便顶着巨大的压力,陈复依然坚持印发关于马列主义思想的报刊和书籍。

不久,他的行踪被敌人发觉。在狱中,陈复遭受了“插指甲”酷刑,十指被插得鲜血淋漓,疼痛钻心。但他依然咬紧牙关,始终不吐露党的半点机密。

父亲陈树人得知消息后,敦请故交罗文干设法将陈复保释出来,送返广州。

1930年秋天,陈复终于回到广州,以陈家“表少爷”的身份,隐居在陈复的私宅樗园(现越秀区铁路文化宫附近)。暗地里,陈复仍然积极开展地下党的宣传工作。

话剧《陈复》里,陈复在这段时期是放松和充满信心的。在母亲的照料下生活,在木棉花的飘芬下读书,这位年仅二十出头的青年,认为未来可期。

但在局势动荡的当时,陈复这样一号人物,必不可能安稳度日。一次偶然的机会,陈复认识了国民党领导人胡汉民的女儿,行踪即被反动当局觉察,并受到秘密监视。

1932年8月10日下午,陈复离家外出,在东山署前路登上公共汽车。自他上车那一刻开始,一辆警察局的车辆就紧随其后。车上坐着两名警察,专程来跟踪陈复。

陈复在广州仓边路路口下车,前脚刚落地,后脚就被侦缉人员抓捕,并押进了市警察局。

当晚11时,警察局局长梁子光执行反动当局的指令,把陈复秘密押运至河南区(今海珠区)南石头“惩戒场”枪杀。临就义前,陈复一再厉声抗议呼喊:“我无罪,你们不得无理!”

陈复牺牲后,当局为了逃避罪责,捏造“陈复遭到土匪绑架失踪”的谎言,试图以蔽视听。多亏当时在“惩戒场”打杂的一个工人,冒着生命危险,把陈复被秘密杀害的消息送去了樗园。

这是一名烈士之魂对陌生人的感染之体现,也是陈复精神延续到生命之外的,第一次壮烈的燃烧。

革命烈士陈复

“已非吾子是吾师”

白发人送黑发人,对时年仅48岁的陈树人来说,陈复之死带来的不仅是难以承受的丧子之痛,也是时局难安的忧国之悲。

陈树人为亡子写下一曲悲歌《哭子复》。词曲并非停留于一个父亲深切的悼念与不舍,更包含了一个理想主义者对另一个理想主义者的赞颂和敬意:

“至理名言惊老辈,一时传诵到中枢……革命至情能似此,已非吾子是吾师。”这里的“至理名言”,指1923年陈复以黄包车工身份在群众中宣传思想期间,与陈树人通了不少信。在信中,陈树人发现,子复其实对国民革命有颇为有力的见解与主张。

陈树人将陈复的遗体收葬于自己作画及休憩的“息园”(今广州市海珠区江南大道中15号),并在园中建“思复亭”。《为陈复惨被掳杀报告书》及《哭子复》都镌刻于亭中。

后来,这些碑文一度遭到国民党反动派的破坏。直到新中国成立后,陈复的遗骨才由广州市人民政府迁葬于银河公墓烈士山二区1行9号,“息园”化作衣冠冢。

一曲终,烈士生命的火焰却永恒燃烧着。

话剧《陈复》最后一幕,陈树人在悲痛中挥毫写下《为陈复惨被掳杀报告书》,同时,《哭子复》主题歌骤起。席下观众从当下走进历史,承接那一份震动和悲泣。

无数个锐利闪光的时刻,组成了陈复的一生。而百年后,世人对他的精神与信仰的传承,远不止于那些瞬时的光点。

又一年惊蛰刚过,英雄花倚春盛绽,一曲悼歌终,一个至死不渝的青年的灼热目光,仍然温暖着今天的理想与情怀。