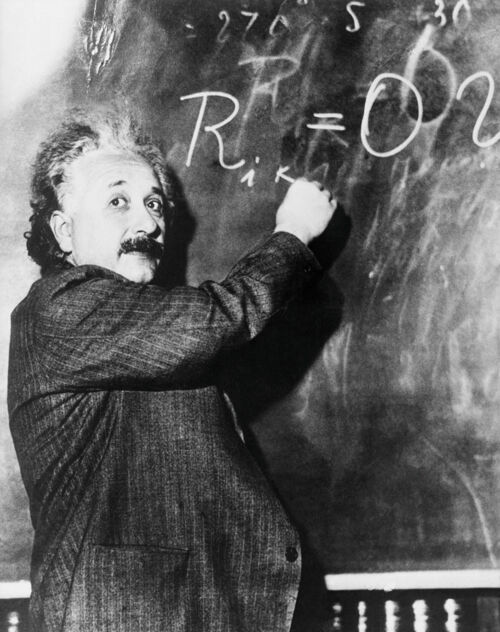

物理学家爱因斯坦在黑板上写方程式

10月3日到5日,2022年诺贝尔自然科学奖(生理学或医学奖、物理奖、化学奖),相继颁给了具有开创性意义的研究。对此最简单的理解是,今年获奖的研究课题,都可以发展成为一门独立的学科。

生理学或医学奖对应的是“古基因组学”。遗传学(基因学)可追溯到19世纪的孟德尔,而进入“分子级”的研究,要到1953年发现DNA的双螺旋结构。在帕博之前,没有人想到将新锐的遗传学与“古老”的考古学交叉,这是他的独创。

物理奖对应的是“量子信息科学”。这是更具工程属性的一门学科,被认为是20世纪初量子学说发轫以来“量子的第二次革命”,被寄予了“量子科技改变世界”的希望。

化学奖对应的是“点击化学”与“生物正交化学”,可以归入结构生物学的大类。这两项研究,有助于分析得到生物大分子的结构与作用机制,制造出特定的分子结构,引导药物的研发。

科学奖落定以后,争议随之而来。

例如,知名科学家、首都医科大学校长饶毅就发文质疑说,今年的生理学或医学奖“不公平”。他的一个核心观点是,帕博的获奖研究与“生理学”或者“医学”关系都很小,不是诺奖通常颁奖的领域;如果以交叉学科的理解来看,又有比帕博更应该获奖的人。

物理奖也有争议。在理论的方面,今年物理奖表彰了“量子不遵循贝尔不等式”的实验证明,而这牵涉到爱因斯坦的观点被否,因此,爱因斯坦是对是错,掀起了一阵热议潮。在应用的方面,事实上,我国量子信息科学的发展领先于全球,其中,又以中科院院士潘建伟的研究尤为卓越。潘院士为什么错过此次诺奖?亦是议论纷纷。

至于化学奖,它的表现比较平稳—和往年一样,没有掀起太大波澜。

科学问题有争论,这是一件好事。每一年新颁的诺奖科学奖,都将我们带回到对“老问题”的思考:科研的原创性如何确立?它又从何而来?科学精神的意涵究竟是什么?

讨论这些问题,或许是在表彰科学家之外,“一年一会”的诺奖的另一重意义所在。

“兴趣”是最好的导师

搁置饶毅的意见,我们来看今年的生理学或医学奖得主,瑞典科学家斯万特·帕博。

帕博是近年来少见的、独揽奖项的诺奖科学奖得主,但是他受之无愧。诺奖委员会表示,奖项是为了表彰他“发现了与已灭绝古人类和人类进化相关的基因组”。单就这一项研究而言,帕博的确是有开创性和“独占性”的。

更神奇的是,这一创学科的伟大想法,诞生于帕博20多岁时的大脑中。

这首先源自他的兴趣。帕博在他自传性质的《尼安德特人》一书中回忆,从很小的时候起,他就迷上了埃及的古老历史,这让他痴迷于象形文字、法老、金字塔,还有木乃伊。他曾连续两个夏天泡在博物馆,研究陶片、文物等古老物什。

大学时期,帕博选择了子承父业,进了乌普萨拉大学的医学院读书,这又让他接触到分子生物学。

上世纪80年代,分子生物学进入发展期。随着DNA双螺旋结构的发现,人们开始拆解DNA更细的结构,认识到不同碱基的核酸序列构成了生命的密码。

进一步地,在1983年,美国科学家Mullis设计了PCR(聚合酶链式反应)实验技术,这意味着,DNA可以被大量地人工复制,对DNA的研究成本骤然降低。帕博攻读博士时的实验室,已经掌握了通过细菌(质粒)操纵DNA克隆的办法。

帕博没有丢掉他对古埃及的兴趣,可是,他所在的实验室做的是腺病毒研究。帕博为此苦恼不已。

他在《尼安德特人》中回忆,自己经常对一位友人发泄抱怨,一次次重复地说,古埃及的爱好他不愿放弃,但分子生物学也充满诱惑,因为它可以从分子层面判断生命的差异。

就在这样的抱怨中,一个想法形成了:“这种方法能否用于测序那些埃及木乃伊的DNA呢?”

一个大胆的交叉学科出现了,“分子生物学+考古学”。如果我们能够测得木乃伊的DNA,将它分离、复制,加以研究,不就能解释古人与今人的差别吗?没有人做过这样的事,这让帕博激动不已。

随着研究的推进,这个“交叉”愈发复杂,遗传学、免疫学、进化生物学被囊括带入。帕博由此走上了“古基因组学之父”的道路。

做科研,怎样才能成功呢?著名物理学家、1957年诺奖物理奖得主杨振宁曾在一次演讲中说,一个是兴趣,一个是能力,最后还要有机遇。“一个人的兴趣和能力恰巧与当时有机会发展的方向重叠在一起的时候,他就有成功的希望。”

帕博的经历,可为这番话做一个完美注脚。

量子纠缠,重演历史

比较起来,生理学或医学奖是帕博的单打独斗,今年的物理奖则是星光熠熠的争流百舸。

物理学奖由三位科学家分享,分别是阿兰·阿斯佩、约翰·克劳瑟,以及塞林格。颁奖理由是,表彰他们“用纠缠光子验证了量子不遵循贝尔不等式,开创了量子信息学”。

普通人对于量子学说,真是既爱又恨。爱的是它的不寻常,以“一朵乌云”之势颠覆了经典力学大厦,恨的是它晦涩难懂,总似在云里雾里。

“大佬们”扎堆出现在这里。从20世纪初开始算,普朗克、爱因斯坦、玻尔等人奠基了量子学说,及至薛定谔、玻恩、海森堡、狄拉克等人,用数学语言精确描述了量子现象,量子力学至此成形。

以上的每一个人,单拎出来都是“物理巨人”。而今年物理奖的故事,就要从爱因斯坦讲起。

本文尝试用简单的类比,通俗地回顾“量子纠缠”发展史。日光之下,并无新事,在这段历史之中,爱因斯坦扮演了16世纪第谷的角色。

第谷是“地心说”的拥护者,因此,在他听闻哥白尼的日心学说后,一心想要证伪它。第谷也是一位天文学家,他发现,“地心说”确实存在危机,于是他30年如一日地坚持观测天文,详细地记录下天体运行轨迹,试图完善“地心说”。

量子学说出现的20世纪初,“叠加态”以及“塌缩”的原理不很分明,爱因斯坦不喜欢这样的学说,于是他提出来,量子学说的理论还不完备。

为了证伪当时的量子学说,爱因斯坦举出了“EPR佯谬”,也是在这篇论文中,他提出了“量子纠缠”—“鬼魅般的超距作用”。没错,量子纠缠的诞生,是用来反对当时的量子学说的。

1967年,另一位科学家贝尔提出一个不等式,他也持有爱因斯坦的观点,并且把“EPR佯谬”的理论数学公式化,得出一个可验证的不等式。按照他的观点,这个不等式是不可违背的。

然而“只怕有心人”。上世纪八九十年代,约翰·克劳瑟、阿兰·阿斯佩、塞林格陆续在越来越严格的置信区间验证贝尔不等式,结果都表明,量子不遵循贝尔不等式。

这一幕,就像是16世纪时,第谷并没有完善地心说。相反,他的学生开普勒通过研习长年积累的资料,终于证实了日心说的正确性,进而提出开普勒三大定律,更进一步拓宽了日心说的内涵。

由此,爱因斯坦认为不可能的“鬼魅般的超距作用”,成为了今天科幻感十足的“量子纠缠”。它是量子科技投入应用的理论基础。

类似的事情不是第一次,也不会是最后一次。这可以说明,科学从不是由一个成果必然推向下一个成果的“实证主义科学”,它是百转千回后的圣光乍现。

2022年10月3日,瑞典斯德哥尔摩,诺贝尔半身雕塑在卡罗林斯卡研究所展出 图/

有时,简单的答案最好

获得诺奖是一个科学家的高光时刻,那么今年,在“高光中的高光”之下的,无疑是美国科学家卡尔·巴里·夏普利斯。这是他第二次获得诺奖。

化学奖也由三位科学家分享,除了夏普利斯,还有美国化学家凯罗琳·贝尔托西、丹麦化学家莫滕·梅尔达。颁奖的理由是,表彰他们对“发展点击化学和生物正交化学”做出的贡献。

如果要找出今年化学奖的不同气质,那一定是它充满了“反传统”的精神。

自从人类进入了分子生物学时代,自然而然地,就产生了人工制造天然分子的愿望。要知道在人体内,生物大分子是最基本的作用单位,假设掌握了人体内所有的蛋白质结构和作用机制,就相当于,在人体这“超大且精密的工厂”中拥有了“维修说明书”。

科学界在为此努力,已经发现了许多有意义的分子结构,然而,如何制作它们却很困难。

按照常规的思路,“维修”当然用“原厂配件”。因此在很长一段时间,人工制造的生物大分子要完全地吻合天然分子。然而,这么做的成本极高,而且耗时耗力。

夏普利斯是不走寻常路的一个人,他曾经表示,有的人要“将生命的一切解构”,但他很难理解这种观点,“因为生命并不只是一个基因组啊,生命是很立体的”。

我们没有为生命建模的能力,那么转换思路,夏普利斯提出了“点击化学”。

“点击”就是指两个东西像积木扣在一起一样,咔嚓(click)一声,分子构建单元快速而有效地结合在一起。

没过多久,他和另一位化学奖得主莫滕·梅尔达各自独立地找到了“搭扣”:铜催化叠氮-炔环加成。自此,生物大分子的组建就像“搭积木”的原理一样简单。

诺奖委员会对此的总结很精妙:“有时,简单的答案是最好的。”

量子信息科技的应用广泛,2018—2019年,中国科研团队曾通过“天宫二号”实验室与地面上的终端,实现了世界上第一个量子加密虚拟电话会议。图为航天员在中国空间站内 (图/视觉中国)

“0到1”与“1到100”,孰强?

每年随着科学奖的落定,一个问题总是无法避免被提及:中国距离下一个诺奖还有多远?

答案在不同人看来,自有不同。

不过,今年的物理奖,似乎带来了乐观的理由。这是物理奖第一次颁发给“量子信息科学”领域,要知道,我国在这一领域处于国际领先水平。

量子信息科技最前沿的领域,是量子通信(或叫量子密钥分发)与量子计算机。

先看量子通信方面,中科院院士潘建伟的团队,无疑是行业翘楚。

早在2016年8月,我国的“墨子号”发射升空,这是全球第一颗量子科学实验卫星。目前为止,“墨子号”已顺利完成了三大科学实验任务。在此基础上,我国又完成了“墨子号”和“京沪干线”的对接,实现了洲际量子保密通信。

除了“墨子号”的天基网络,在地面上的量子通讯网,在中国也发展迅速。今年2月,郭光灿院士的团队突破纪录,将量子密钥分发安全传输距离的世界纪录提升了200余公里,实现了833公里光纤量子密钥分发。

接着再看量子计算机,这是量子信息科技产业化的一条重要赛道。

2020年,潘建伟团队研发的光量子计算机“九章”,对高斯玻色取样问题的计算速度,比世界最快的超级计算机“富岳”快100万亿倍,在全球第二个实现了“量子计算优越性”。

量子计算机有不同的路线,另一个被看好的是超导量子计算机。仍是潘建伟的团队,他们在2021年5月构建了当时超导量子比特数目最多的62比特超导量子计算原型机“祖冲之号”,实现了可编程的二维量子行走。

因为这一系列明确的成果,在今年物理奖颁给量子信息科技时,获奖人没有潘建伟引起了惋惜。甚至在颁奖讲话中,诺奖委员会多次提到潘建伟团队的研究,明确肯定了他们的贡献与成就。

有观点认为,潘建伟虽然师从塞林格,对于获奖研究的贡献很多,但毕竟不是最难的“0到1”的这一步。而近年来的研究成果,确实取得“1到100”的发展,但这不是诺奖最关心的。